【エルトラックが教える】ファウルが成立する原則

ERUTLUC(エルトラック)

<p>こんにちは!<br />

前回の記事に引き続き、ファウルについてより理解していただけるようにファウルが成立する原則を紹介していきます。<br />

審判はどのようにしてファウルを判定しているのか、それにはどのような原則があるのか、これらを知ることでプレーヤー、コーチ、観客などそれぞれの立場でバスケットボールに対する理解が深まり、より楽しむことができると思っています。<br />

<br />

ファウルの種類について前回紹介しましたが、触れ合いに対するファウルは「パーソナルファウル」と「アンスポーツマンライクファウル」、振る舞いに対するファウルは「テクニカルファウル」となります。<br />

今回は、触れ合いに対するファウルの基本概念と前回記事で紹介できなかったファウルの成立について、審判目線で迫っていきましょう!</p>

この記事の目次

この記事の目次

ファウルが成立する原則

<p>バスケットボールを考案したジェームズネイスミス教授にはバスケットボールを身体接触の少ない安全なスポーツにしたいという願いがありました。<br />

しかしバスケットボールの試合でプレーしたり観戦していると、相手との身体接触は常に起こっているのではないでしょうか。<br />

ゴールに向かってくる相手を身体接触(以下コンタクト)なしで防御することは不可能となります。<br />

そこで創設当初のルールでは「相手を小突いたり、捕まえたり、押したり、つまずかせたり、たたいたりする」不当な触れ合いがあった場合にファウルという反則が適用されることになりました。<br />

コンタクトが起こったけれどもファウルとはならないケースがあります。このように、相手に対するコンタクトが全てファウルになるとは限らないのです。<br />

コンタクトについての基本的な考え方は、歴史を重ねるごとにより具体的且つ明確になっています。<br />

不当なコンタクトについてのルールがより明確になったことで、現在ではお互いのリーガルなコンタクトプレーがスポーツとしての迫力や盛り上がりを見せる要素の一つとなっています。<br />

<br />

では、現行のルール上どのようなことが起こった場合に審判はファウルを宣するのでしょうか。<br />

JBAが出しているプレイコーリングガイドラインではコンタクトに対するファウルの成立条件の基準として3つの原則を設けています。それは、<br />

・コンタクトの事実(コンタクトが起こっているということ)<br />

・コンタクトの責任(どちらかのプレーヤーにそのコンタクトの責任があるということ)<br />

・コンタクトの影響(そのコンタクトが、コンタクトを受けた相手プレーヤーのプレーに影響を及ぼしていること)<br />

審判はこれら3つの原則に着目して、そのコンタクトに対してファウルを宣するかどうかを判断しています。<br />

<br />

まず、コンタクトのないところに触れ合い対するファウルは起こり得ません。コンタクトがあり、どちらかのプレーヤーに責任があって、プレーに影響を及ぼしたときにファウルが宣されます。</p>

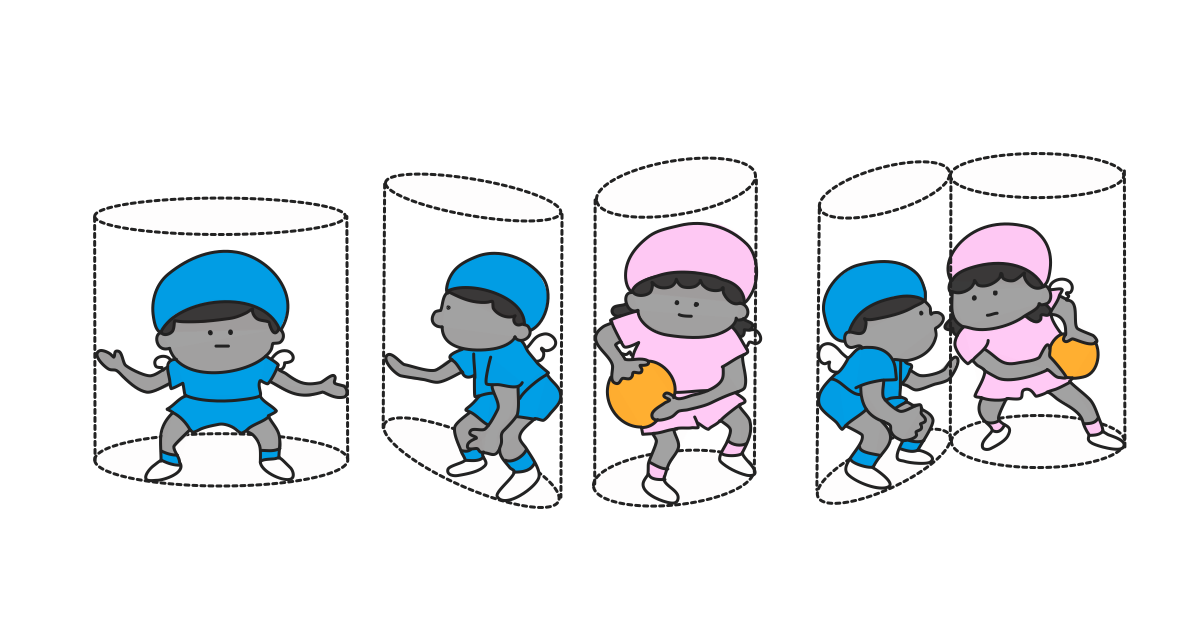

コンタクトの責任〜シリンダーの概念〜

<p>ディフェンスが構えて立っていた場所にオフェンスが追突してコンタクトが起こったとします。<br />

これは、どちらにコンタクトの責任があるでしょうか。<br />

<br />

ここで責任の判断の基準として、「シリンダーの概念」と「リーガルガーディングポジション」の観点を持つことが必要となります。<br />

まず、シリンダーとはフロア上のプレーヤーが占める架空の円筒内の空間をいいます。(真上の空間含む)<br />

ディフェンスプレーヤーとボールを持っていないオフェンスプレーヤーのシリンダーの境界は、<br />

正面:手のひらの位置まで(足や膝の位置を超えてはならない)<br />

背面:尻の位置まで<br />

側面:腕と脚の外側の位置まで<br />

と制限されています。<br />

<br />

また、ボールを保持したオフェンスプレーヤーのシリンダーの境界は、<br />

正面:両足、曲げられた膝、腰より上でボールを持っている腕の位置まで<br />

背面:尻の位置まで<br />

側面:肘と脚の外側の位置まで<br />

<br />

と制限されており、ディフェンスプレーヤーはオフェンスプレーヤーが自身のシリンダーの範囲でノーマルバスケットボールプレーを試みているときにオフェンスプレーヤーのシリンダーの中に入って不当な触れ合いを起こしてはいけません。</p>

コンタクトの責任②〜リーガルガーディングポジション〜

<p>そして、ディフェンスプレーヤーが「リーガルガーディングポジション」を占めているかどうかという観点も責任の所在を明らかにします。<br />

リーガルガーディングポジションを占めているかどうかは、以下2つの条件を満たしているかどうかで判断します。<br />

・相手チームのプレーヤーに正対する<br />

・両足をフロアにつける<br />

向かい合い、両足を普通に広げてフロアにつけていることをトルソーといい、リーがルガーディングポジションがとれているかどうかはこのトルソーをディフェンスプレーヤーが占めているかどうかで判断します。<br />

<br />

ディフェンスプレーヤーがオフェンスプレーヤーに対して横からコンタクトを起こしたり、片足が地面についていない状態でコンタクトを起こしてしまうとそれはリーガルガーディングポジションを占めていないと判断され、コンタクトの責任はディフェンスプレーヤーにあるとされます。<br />

また、リーガルガーディングポジションを占めているディフェンスプレーヤーに対してオフェンスプレーヤーがコンタクトを起こすことは、オフェンスプレーヤーにコンタクトの責任があると判断されます。<br />

<br />

以上のことを観点として責任の所在を判断すると、「ディフェンスがリーがルガーディングポジションを取っているところにオフェンスが追突し、ディフェンスのシリンダーを侵してコンタクトを起こした」という事象は、オフェンス側にコンタクトの責任があることがわかるでしょう。<br />

<br />

一方でコンタクトの事実はあるものの、どちらのプレーヤーにもそのコンタクトの責任がないとき、そのコンタクトはリーガルと判断し、ファウルとして取り上げられることはありません。</p>

コンタクトの影響〜RSBQ〜

<p>オフェンスプレーヤととディフェンスプレーヤーの間でコンタクトがありどちらかに責任がある場合でも、コンタクトを受けた相手プレーヤーのプレーに影響を及ぼさない場合はファウルとして取り上げられません。<br />

この影響のないコンタクトのことを「マージナル」と呼びます。<br />

ここでの「影響」とは具体的にどういうことをいうのでしょうか。<br />

審判はコンタクトの影響を判断する基準として「RSBQ」を見ています。<br />

この「RSBQ」というのは、ある単語の頭文字をを取っています。<br />

「R」は「リズム」<br />

「S」は「スピード」<br />

「B」は「バランス」<br />

「Q」は「クイックネス」<br />

コンタクトによって相手プレーヤーのこのどれかが崩れたかどうかで影響の有無を判断します。<br />

審判はコンタクトがあったときに責任の所在が明らかで、プレーに影響があるかどうかまで確認をしてファウルを宣します。<br />

<br />

このようにファウルが成立する基準が明確になっていることでプレーヤーもその基準にアジャストし、その基準の中で力を尽くしてプレーをすることができるでしょう。</p>

まとめ

<p>ここまでファウルが成立する基準を紹介しましたが、ただコンタクトがあっただけではファウルにはならない訳を理解していただけたでしょうか。<br />

前述しましたが、リーガルなコンタクトプレーはスポーツとしての迫力や盛り上がりを見せる要素の一つであり、マージナルという考え方はバスケットボールをよりスピーディーに面白くしてくれています。<br />

ルールは選手の安全を守るためのものでもあり、判定基準を明確にすることで試合がよりエキサイトするものとなっていきます。<br />

プレーヤー、コーチ、観客、審判などそれぞれの立場でバスケットボールの本質とルールを理解し、お互い尊重しながらバスケットボールを楽しんで、バスケットボールで日本を元気にしていきましょう!</p>

ERUTLUC(エルトラック)

株式会社ERUTLUC

「バスケットボールの家庭教師」を運営している会社になります。

2004年に開始したバスケットボールの家庭教師事業は、2019年6月時点でコーチ70名以上、会員数1300名以上。

指導実績多数・各地講習会なども担当しており、「はじめてのミニバスケットボール」「バスケットボール IQ練習本」「バスケットボール判断力を高めるトレーニングブック」「バスケットボールの教科書1~4」など多くの書籍・DVDも監修しています。

【ERUTLUC代表鈴木良和コーチ JBA活動歴】

2016年U12ナショナルキャンプヘッドコーチ

2016年U13ナショナルキャンプヘッドコーチ

2016年男子日本代表サポートコーチ

2017年U12ナショナルキャンプヘッドコーチ

2017年U13ナショナルキャンプヘッドコーチ

2017年男子日本代表サポートコーチ

2018年U22日本代表スプリングキャンプアドバイザリーコーチ

2018年U12ナショナルキャンプヘッドコーチ

2018年U13ナショナルキャンプヘッドコーチ

2018年~2021年男子日本代表サポートコーチ

2021年~女子日本代表アシスタントコーチ

バスケ ルールに関連する記事